전곡리 유적INFORMATION

-

전곡리 유적

-

유적 소개

-

전곡리 선사유적 발굴사

전곡리 선사유적은 1978년 한탄강 변에서 당시 동두천주둔 미군인 그렉 보웬(Bowen G.)에 의하여 처음 발견되었다. 그는 수습한 석기를 기록한 보고서를 세계적인 선사고고학 전문가였던 프랑스의 프랑수와 보르도 교수에게 보냈고 보르도 교수는 당시 서울대학교 박물관장이었던 김원룡 교수를 소개했다. 이 과정을 거쳐 강변에서 발견된 석기들은 당시 서울대학교 박물관장이던 고(故)김원룡 교수에게 신고되었고, 영남대학교의 정영화 교수에 의해 아슐리안형 주먹도끼로 학계에 최초로 보고되었다. 유적은 현재 전곡읍 남쪽 한탄강이 감싸고도는 현무암 대지 위에 분포하고 있으며 발견 이듬해인 1979년 첫 발굴이 시작되었으며, 그 중요성을 인정받아 그해 국가 사적 268호(778,296㎡)로 지정됐다.

The Jeongok-ri Prehistoric Site was first discovered in 1978 along the banks of the Hantangang River by Greg Bowen, a US soldier stationed in Dongducheon. Upon his discovery, Bowen sent a report on the discovered stone tool to Professor Francois Bordes, a renowned French prehistoric archeologist, who then introduced to Bowen Professor WongRyong Kim, then curator of the Seoul National University Museum. Thus, the stone tools discovered near the riverbank was reported to Professor WongRyong Kim, and Professor Young Wha Chung from Yeungnam University reported the stone tools to academia as an Acheulean-like hand axe. Today, the Jeongok-ri Prehistoric Site is located on the southern side of Jeongok-eup, situated on a basaltic plateau encircled by the Hantangang River. Excavations at the Jeongok-ri Prehistoric Site began the year following the site’s discovery, and, the same year, the site was designated as the National Historic Site No. 268 (778,296㎡).

2022년 현재까지 근 50여년에 걸쳐 20회 이상의 시발굴 조사가 시행되었다. 조사 결과 전곡리유적은 한탄강이 현무암대지 위에 퇴적층을 쌓는 동안, 단속적으로 출현한 고인류가 사냥과 채집 생활을 하면서 형성되었을 것으로 보인다. 퇴적층 속의 유물은 일부 지질학적인 변동으로 재퇴적 되었거나 퇴적 시에 하천이나 지표상의 물, 그리고 땅속에서 생활하는 벌레와 식물뿌리 등의 생물학적인 요인에 의해서 변형되기도 하지만 몇몇 지점에서는 고인류의 직접적인 행위파악이 가능한 석기제작소 등의 생활면이 잘 남아있기도 하다. 전곡리유적 석기는 석영맥암과 규암을 이용한 것이 거의 대부분이며 이외에도 현무암, 편마암도 소량 포함되어 있다. 규암 등의 강자갈돌로 만든 주먹도끼, 사냥돌, 주먹찌르개, 긁개, 홈날, 찌르개 등 다양한 종류의 석기가 발견되었으며 유럽과 아프리카의 아슐리안 석기 형태를 갖춘 주먹도끼가 동아시아에서 처음 발견되어 주목을 받았다. 사적 제268호로 지정·보호되고 있는 전곡리 선사유적은 구석기시대 사람들의 생활모습을 밝혀 줄 중요한 자료일 뿐만 아니라 아슐리안 주먹도끼의 발견으로 한국과 동아시아 지역의 구석기 문화연구에 중요한 위치를 차지하고 있다.

As of 2022, for over the past ~50 years, more than 20 time excavation surveys have been conducted at the Jeongok-ri Prehistoric Site. Based on the results of the excavation surveys, the Jeongok-si Prehistoric Site appears to have been formed by a junction between early human activities, such as hunting and gathering, and deposition of sediment layers at the basalt plateau by the Hantangang River. Although some artifacts within the sediment layers have been redeposited due to certain geological factors or have been altered by fluvial and surface water and biological factors such as insects or plant roots, in some locations, sites or evidence indicating direct and specific early human activities are well preserved. The stone tools from the Jeongok-ri Prehistoric Site are predominantly made of quartzite and rhyolite and contains small amounts of basalt and andesite. Various types of stone tools such as hand axes, polyhedrons, picks, scrapers, notches, and point, made of strong pebble stones like rhyolite, have been discovered at the Jeongok-ri Prehistoric Site. Most significantly, the Acheulean-like hand axe, greatly resembling the European and African Acheulean hand axes, was first discovered in East Asia at the Jeongok-ri Prehistoric Site, attracting great attention. The Jeongok-ri Prehistoric Site, designated and protected as the National Historic Site No. 268, is not only a crucial source of information for human lifestyle in the Paleolithic era but is also a significant locality for Paleolithic study in Korea and East Asia, having produced the Acheulean hand axe.

새로운 발견, 전곡리유적

아슐리안은 프랑스의 생따슐(St.Acheul)지방에서 처음으로 확인된 전기구석기시대를 대표하는 석기공작이다. 아슐리안 주먹도끼는 타원형 또는 삼각형 모양으로 양쪽면을 모두 고르게 손질가공하여 석기의 옆면이 마치 두 손바닥을 모은 모습을 한 것이 특징적이다. 1978년 전곡리에서 주먹도끼가 처음 발견되기 전까지 하버드 대학의 저명한 선사고고학자였던 모비우스 교수(H. Movius)는 인도를 기점으로 동아시아에는 양면가공을 하여 잘 만든 아슐리안 주먹도끼가 없고 단순한 형태의 찍개 문화권 만이 있다고 주장하였다. 하지만, 유라시아 대륙의 끝자락인 한반도 전곡리에서 아슐리안형 주먹도끼들이 발굴되면서 고인류 진화에 다양한 발전 양상이 있음이 알려지게 되었고 동아시아에서도 구석기공작에 대하여 새로운 각도에서 이해하려는 시도를 불러일으키게 되었다. 한반도 내에서는 빈약한 전기구석기시대의 석기공작 연구에 풍부하고도 획기적인 자료가 되었을 뿐 아니라 중부홍적세 동안 고인류의 생활 양상을 연구하는 데 중요한 자료를 제공하였다.

The Acheulean, first identified in Saint-Acheul, France, represents the stone tool production of the Lower Paleolithic era. The Acheulean hand axe is characterized by its oval or triangular shape, its symmetric sides, and its resemblance to the joined palms of two hands. Before the 1978 discovery of the Acheulean hand axe at the Jeongok-ri Prehistoric Site, Professor H. Movius, a renowned prehistoric archaeologist at Harvard University, argued that East Asia, defined as Eastwards from India, does not contain the Acheulean hand axe, carefully crafted with bifacial cutting, and only contain the simpler chopper. However, upon the discovery of the Acheulean-like hand axe at Jeongok-ri, located at the tip of the Eurasian continent, it became known that there are diverse patterns of human evolution, and attempts to understand stone tool industries of East Asia from a new perspective have been brought about. Within Korea, the discovery provided abundant and groundbreaking materials for the then-meager research on the Lower Paleolithic stone industries and early human lifestyle.

-

전곡리 선사유적의 지질과 연대

한반도의 지질을 남북으로 나누는 추가령지구대의 동북지역에서 흘러내려 오는 한탄강은 전곡을 지나서 임진강과 합류하고 다시 문산 지역에서 한강과 만나 서해로 들어가게 된다. 전곡지역에서 서해까지는 약50km 정도 떨어져 있으며 전곡의 동편 포천지역에서 부터는 산이 높아지기 시작한다. 전곡리유적 일대는 한탄강을 따라 강 양편으로 곳곳에 크고 작은 용암대지와 거의 수직에 가까운 현무암 절벽이 형성되어 있는 등 우리나라의 다른 지역에서 볼 수 없는 매우 독특한 자연경관을 보여주고 있다.

The Hantangang River—flowing downward from the northeastern region of the Chugaryeong Tectonic Valley, midpoint of the North and South geological features of the Korean Peninsula—passes through Jeongok, joins the Imjin River, meets the Han River at Munsan, and flows into the Yellow Sea. Jeongok is ~50 km away from the Yellow Sea, and the terrain becomes mountainous starting at Pocheon, a region at the east of Jeongok. The Jeongok-ri Prehistoric Site area showcases a highly unique natural landscape unlike any other region of Korea: large and small basalt plateaus and nearly vertical basalt cliffs scattered along both sides of the Han River.

강은 선캠브리아기에 형성된 경기편마암지대에 오래전에 만들어진 골짜기를 따라 흘러가는데 곡저부에는 신생대 제4기에 형성된 현무암이 강의 양쪽 또는 한쪽에 대지를 이루고 문산 지역까지 연속되고 있다. 이 용암대지는 신생대 제4기에 철원, 평강지역의 오리산(鴨山,452m:평강)과 680m고지(680m:검불랑역 부근)와 같은 분화구 들에서 용암이 분류하여 형성되었다. 이렇게 분출한 용암들이 예전의 한탄강을 메우면서 이곳 전곡 일대를 지나 문산 일대까지 흘러갔다. 당시의 용암은 대단히 유동성이 강하여 아주 먼 거리, 거의 90km까지 흘러갈 수 있었던 것으로 보인다. 용암대지가 형성된 다음 한탄강은 새로이 생긴 용암대지 위를 침식하며 흘렀고 그 과정에서 자갈, 모래 그리고 실트와 같은 강 흐름 퇴적들을 남기게 되었다. 시간이 흘러 용암대지가 침식으로 낮아지고 흔히 뢰스라고 하는 고운 입자의 퇴적물들이 그 위를 덮기도 했다. 전곡리 유적과 같은 구석기시대 유적은 용암대지 위에 형성된 이 같은 퇴적층에서 발견된다.

The Hantangang River flows through a valley formed during the Precambrian period on the Kyonggi Gneiss Complex, and at the lower part of the valley exists a plateau, made up by andesite formed during the Quaternary period, on one or both sides of the Hantangang River that extends up to Munsan. This volcanic plateau was formed during the Quaternary period by lava from craters like the Orisan Mountain(鴨山,452m:Pyongang), located in the Cheorwon-Pyongang region, and the 680 m-high hill(680m:in vicinity to Kombullang Station). The lava was highly fluid and seems to have flowed a long distance up to 90km. The Hantangang River flowed over the newly created volcanic plateau upon its formation, eroding the plateau and leaving behind riverbed deposits such as gravel, sand, and silt. Over time, the plateau surface was eroded, and fine deposits commonly known as “loess” covered its surface. Prehistoric sites such as the Jeongok-ri Prehistoric Site are thus found in these kinds of sediment layers atop volcanic plateaus.

2002년에 발표된 한일공동자연과학적 조사결과 한탄강 임진강 유역의 현무암은 기본적으로 전곡현무암과 차탄현무암 두 종류가 있는데, 전곡현무암이 50만 년 전 그리고 차탄현무암은 17만 년 전에 분출한 것으로 알려졌다. 현무암의 연대를 측정하기 위해서는 용암 속에 남아있는 동위원소인 포타슘(K)이 시간이 지나면서 아르곤(Ar)으로 변화하는 비율을 측정 하는 K/Ar 법이 사용되는데, 전곡리를 비롯한 한탄강과 임진강 일대에 남아있는 현무암의 연대를 측정하는데도 사용되었다. 즉, 포타슘이 아르곤으로 변하는 비율을 반감기라고 하는데, 포타슘의 반감기는 12.5억 년으로 K/Ar 법은 지구의 나이나 중요한 지층의 절대 나이를 결정하는데 사용되는 방법이다. 또한 2001년 전곡리유적 일대 전체 시굴조사 과정에서 발견된 E55S20-IV 피트에서는 퇴적층에서 화산재가 발견되었다. 화산이 폭발하면 연기나 먼지처럼 터져 나오는 작은 유리질의 물질 즉 화산재가 함께 분출된다. 이 화산재는 성층권 이상으로 분출하여 제트 기류를 타면 바람에 날려 넓게 퍼져나가 멀게는 수천 km 떨어진 지점에 쌓이기도 한다. 화산재는 모양과 굴절율, 그리고 성분으로 분출한 화산을 판단하며 간접적으로 그 분출연대도 알 수 있다. 전곡리의 경우, 이 피트에서 모두 일본 큐슈 지방의 화산에서 불어온 화산재가 발견되었다. 지표 아래 30cm지점에서 일본의 AT화산재 그리고 1m 지점에서 약 10만 년 전의 Ktz 화산재가 검출되었다.

Results of a 2002 geological research conducted jointly by South Korea and Japan revealed that the in Hantangang River and the Imjin River watersheds exist two types of Andesites: Jeongok Andesite, erupted 500,000 years ago, and Chatan Andesite, erupted 170,000 years ago. To determine the age of these andesites, K/Ar dating, a method of measuring the ratio at which potassium(K) converts to argon(Ar) overtime within the lava contained in andesite, was employed. K/Ar dating is commonly used to determine the absolute age of Earth or significant geological layers since potassium’s half-life, the ratio at which potassium converts to argon, is 1.25 billion years. Furthermore, in 2001, volcanic ash was discovered in the sediment layers within pit E55S20-IV during a comprehensive archeological excavation of the Jeongok-ri Prehistoric Site. During a volcano eruption, small glassy materials (aka. volcanic ash) are ejected, resembling smoke or dust. Volcanic ash erupts above the stratosphere and, upon riding on jet streams, is spread to thousands of kilometers distance by wind. From volcanic ash, its corresponding volcano and past eruption period can be inferred using the ash’s appearance and refractive index. Jeongok-ri also produced volcanic ashes from eruptions at the Kyushu region of Japan: 30m below the surface was detected AT volcanic ash of Japan and 1m below the surface was detected 100,000-year-old Ktz volcanic ash of Japan.

전곡리 선사유적의 중요성

전곡리유적은 총 778,296㎡이 사적으로 지정되었는데, 사적과 그 일대 지역에서 2022년 현재 총 22차에 걸쳐 시발굴 조사가 진행되었다. 그만큼 전곡리 전체가 구석기시대 유적이라고 해도 과언이 아니다. 전곡리 유적의 층위는 지점에 따라서 변화가 심한데 이것은 지층이 형성되는 과정이 다양하였고 많은 재퇴적과 변형과정을 거친 것이 라는 점을 보여준다. 그럼에도 몇몇 지점은 상당히 보존이 잘 되어 있어서 구석기인의 행위를 복원할 수 있는 곳이 있다. 22차 이전까지의 조사결과를 바탕으로 보면, 문화층은 크게 4개로 구분될 수 있다. 가장 오래된 제1문화층은 강 퇴적물의 최상부에 있는 모래층으로 석기들이 집중되어 발견 되었으며 이 층에서 오늘날 박물관을 대표하는 주먹도끼가 출토되었다. 제2문화층은 모래층의 바로 위층인 점토층의 최하부에서 발견된 석기공작군이다. 그리고 제3문화층은 점토층의 중간부에서 발견된 층인데 이 문화층은 수평적인 위치를 달리하는 석기군들이 포함되는데 이는 지점에 따라서 석기 이동이 심했던 것으로 보이기 때문이다. 그리고 제4문화층은 현재의 지표와 가까운 지점에서 집중되어 나타나는 석기군이다. 1995년에 3지구에서 노출된 석기집중면이 이에 해당된다. 석기들은 대부분 석영이나 규암으로 만들었는데 당시의 강에서 돌감을 구하였을 것이다. 실제로 조사 초기에는 큰 강돌들이 지표상 여러 곳에 흩어져 있기도 하여 강돌들을 유적에 반입했을 것으로 보인다. 대형 석기인 주먹도끼, 가로날도끼와 찍개 등이 특징적이고 그 외 여러면석기나 부정형의 몸돌이 많다. 잔손질된 석기들 중에는 긁개, 톱니날, 부리형석기 등이 보이지만 모두 가공의 정도가 높지 않다. 이에 미루어 전곡리유적의 중심 연대는 후기구석기시대 보다는 이른 시기임을 짐작해 볼 수 있다.

The Jeongok-ri Prehistoric Site, a designated cultural heritage site totaling 778,296㎡, and its surrounding areas have been subject to a total of 22 time excavations as of 2022. Like such, the entire Jeongok-ri Prehistoric Site can be considered to be a Stone Age site. Jeongok-ri Prehistoric Site’s stratigraphy differs significantly across different points, revealing its diverse process of layer formation and sedimentary/transformational events. Nonetheless, certain areas are remarkably well-preserved, allowing reconstruction of prehistoric human life. Based on the findings from excavations prior to that of 22nd, cultural layers of the Jeongok-ri Prehistoric Site can be categorized into four distinct groups. Layer 1, the oldest layer, is found in the uppermost sand layer of the Hantan River deposit, is concentrated with stone tools, and produced the famous Jeongok Acheulean-like hand axe. Layer 2 is found at the base of a clay layer located immediately above the uppermost sand layer and contains a Paleolithic industry. Layer 3 was found at the clay layer’s midpoint and includes stone tools found in various horizontal positions, which indicates significant movement of these artifacts within the stratum. Layer 4 is concentrated near a close point to today’s surface. The stone tool concentrated surface of Zone 3 exposed in 1995 belongs to Layer 4. The majority of the stone tools are of quartz or basalt, likely sourced from nearby rivers. This notion is substantiated by the presence of large river stones scattered across the surface during the initial stage of excavation, indicating their implementation in stone tools. There is a prominent quantity of large tools such as hand axes, cleavers, and choppers and also an abundance of polyhedrons and prismatic cores. Among retouched tools are scrapers, denticulates, becs, etc. yet with little retouching. Thus it can be inferred that the Jeongok-ri Prehistoric site is of an earlier time than the Late Paleolithic era.

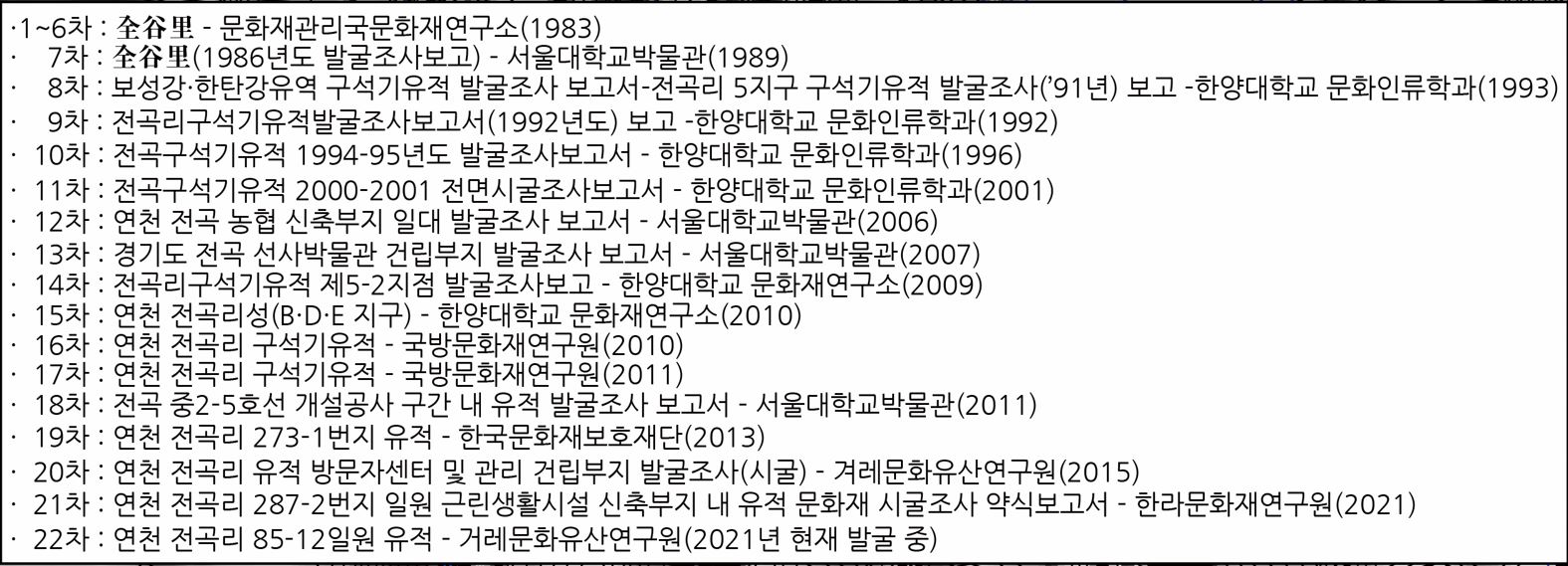

전곡리유적 발굴 차수별 현황 (1~22차)

전곡리유적 발굴 차수별 현황 (1~22차)

삼불 김원룡 선생

1922년 평안북도 태천 출생으로 1945년 경성제대 사학과를 졸업하고 국립박물관에 재직한 바 있으며, 뉴욕대학(박사)과 런던대학에서 수학했다. 서울대학교 고고인류학과 교수로 봉직하면서 당시 불모의 한국고고학을 이끌었다. 독보적인 고고학자·미술사학자로서 방대한 연구업적을 남기며 학계에 지대한 공헌을 하였기에 한국고고학의 아버지로 불린다(1984, 은관문화훈장). 선생은 초창기 전곡리유적 발굴(1979~1986)의 조사단장으로 유적을 널리 알렸고, 전곡리유적 보존을 위해 학자의 의무를 뛰어넘는 노력과 애정을 쏟았다. 1993년 4월 투병의 와중에도 불구하고 ‘제1회 전곡구석기문화제’에 참관하였던 선생은 그해 11월 타계하여 유지에 따라 전곡리 유적에 산골(散骨)되었다. 1주기 추도식에 모인 이들은 ‘삼불 김원룡 선생 추모비’를 건립하여 유적지에 서린 고인의 뜻을 기리고 있다. (現 전곡리유적 관리사무실 뒤에 추모비 소재)

Born in 1922 in Thaechon, Pyeonganbuk-do, Sumbul Dr. Kim Won-yong graduated from Kyungsung University’s History Department in 1945, worked at the National Museum of Korea, and studied at New York University (Ph.D.) and the University of London. While serving as a professor in the Department of Archeology at Seoul National University, he pioneered the then-barren Korean archeology. As a renowned and distinguished archeologist and art historian, he left a significant research legacy and made substantial contributions to the academic community, earning the title of “The Father of Korean Archeology” (1984, Eungwan Order of Cultural Merit). As the excavation director of the Jeongok-ri Prehistoric Site’s initial excavation (1979-1986), he widely promoted the site and poured effort and devotion that transcend those of scholarly duty into preserving the site. Sumbul Dr. Kim Won-yong, who attended the 1993 April 1st Jeongok-ri Paleolithic Festival despite his critical health, was deceased in November of that year and was buried at the Jeongok-ri Site as was declared on his will. Those gathered at his 1st anniversary memorial service erected the “Memorial Monument for Sumbul Dr. Kim Won-yong”, honoring his resolve devoted to the Jeongok-ri Prehistoric Site.

-

전곡리의 주먹도끼

주먹도끼는 큼직한 돌을 다듬어서 끝이 뾰족하거나 타원형으로 날을 만든 구석기시대의 대표적인 대형석기이다. 주먹도끼라는 이름은 그 모양이 지금 우리가 나무를 쪼개는 데 쓰는 쇠도끼와 비슷하여 지어진 이름이다. 하지만, 주먹도끼는 나무 다듬는 데만 사용된 것이 아니다. 짐승의 가죽을 벗겨 내고, 고기를 발라내고, 뼈를 부수는 등 여러 가지 용도로 사용되었다. 주먹도끼는 구석기시대 사람들에게는 가장 소중한 만능도구였다. 그래서 주먹도끼를 흔히“구석기시대의 맥가이버칼”이라고 부른다. 전곡리 주먹도끼는 흔히 아슐리안 내지 아슐리안 스타일의 주먹도끼라고 한다. 아슐리안은 프랑스의 생따슐(St, Acheul)지방에서 처음으로 확인된 전기 구석기 시대를 대표하는 석기 공작이다. 약 140만 년 전 에티오피아의 콘 소 가둘라 유적에서 등장하여 오랜 시간 지속하다가 약 10만 년 전쯤에 사라진 것으로 알려졌다. 아슐리안 주먹도끼는 타원형 또는 삼각형 모양으로 양쪽 면을 모두 고르게 손질 하여 석기의 옆면이 마치 두 손바닥을 모은 모습을 한 것이 특징적이다. 이른 시기의 것들은 거칠게 가공한 것들이 많았지만 점차 대단히 정형화된 주먹도끼가 많아지게 되었다. 전곡리에서 발견된 주먹도끼도 초기 아슐리안형이 많이 보이지만 석영 석재 임에도 불구하고 전면을 가공한 타원형의 주먹도끼도 나타나고 아슐리안 유형처럼 주먹도끼와 함께 가로날도끼가 공반하기도 한다. 이와 연관해 학계에서는 동서양의 아슐리안 문화의 차이, 아슐리안형 석기공작의 정의 등에 대한 논쟁이 진행 중이다. 아슐리안 주먹도끼가 주로 유럽과 아프리카의 전형적인 주먹도끼 공작으로 정의한다면 동아시아 지역을 대표하는 전곡리안 주먹도끼는 비교적 원시적인 모습의 주먹도끼를 지칭한다고도 할 수 있다. 그렇다면 왜 동아시아의 주먹도끼는 전형적인 아슐리안 주먹도끼로 ‘발전’하지 않았는지, 문화층의 석기공작 내에서 주먹도끼는 왜 출토 비율이 낮은지 등은 앞으로 풀어야 할 숙제이다.

Hand axes represent large cutting tools from the Paleolthic Age and is made by shaping a large stone into a pointed or oval-shaped blade. The name “hand axe” derives from the tool’s resemblance to the modern steel axes, used for chopping wood. However, the hand axe served various purposes beyond woodwork, such as skinning animals, cutting meat, and breaking bones. This versatile tool was highly valuable to Stone Age people, earning the nickname, “MacGyver Knife of the Paleolithic Period”. The Jeongok-ri hand axe is commonly referred to as an Acheulean or Acheulean-like hand axe. Acheulean represents the stone tool production of the Lower Paleolithic Period that originates from St. Acheul, France. Acheulean emerged ~1.4 million years ago at the Konso-Gardula site in Ethiopia and persisted for a long time before disappearing ~100,000 years ago. The Acheulean hand axe is characterized by its oval or triangular shape with bifacial cutting to resemble the shape of two palms placed together. While the earlier productions of the Acheulean hand axe are roughly crafted, it gradually becomes highly standardized. The Jeongok-ri Hand Axe also features many styles of the earlier Acheulean hand axe; however, there also are fully crafted oval hand axes of quartzite or hand axes accompanied by cleavers much like the Acheulean-like hand axe. Thus based on the Jeongok-ri hand axe, it is debated whether there is a difference between Eastern and Western Acheulean cultures or whether there should be a modification to the definition of the Acheulean-like stone production. If the Acheulean hand axe is defined as the distinct style of the stone tool production of Europe and Africa, the Jeongok-ri hand axe, representing the stone tool production of East Asia, can be regarded as relatively primitive. Questions remain regarding the reason the stone tool production of East Asia did not “evolve” as did the Acheulean hand axe and regarding why the excavation rate of the stone production of East Asia is low within cultural layers.

주먹도끼(handaxe)

발견시기 2000년 상세크기 136 x 99 x 66mm / 935g

돌감은 입자가 비교적 굵고 고르게 분포한 규암으로 석기의 윗면에는 돌결에 따라 깨어진 면이 남아있다. 석기의 평면형태는 타원형으로 전체 둘레에 걸쳐 잔손질을 베풀어 날의 모양을 정교하게 다듬었다. 석기 제작은 우선 한 면을 떼어낸 후 다른 면을 떼어낸 수법이 활용되었는데 먼저 손질된 아랫면에서는 적어도 15차례에 걸쳐 석기 평면에 거의 평행으로 떼기가 이루어졌다. 윗면에서는 먼저 떼어진 아랫면을 때림면으로 활용하여 전체 둘레에 걸쳐 적어도 13차례 이상 비교적 가파르게 떼기를 베풀었는데 돌결면 가장자리를 손질한 흔적도 남아 있다. 형태상의 축을 중심으로 두 가장자리 날의 형태는 대칭을 이루며 석기의 두면을 절단하는 선을 중심으로 볼 때 옆날은 비교적 곧선 모양이다.

The biface is made of quartzite and evenly distributed particles and the upper surface retains fractured surfaces. The stone tool’s two-dimensional figure is oval, which is made by meticulously retouching the blade throughout its entire perimeter. The production process involves initially removing one face, followed by removing the other face. On the prepared lower face, at least 15 successive parallel removals were executed on the stone’s plane. On the upper face, the previously removed lower face was utilized as a striking platform, and at least 13 more removals were carried out relatively steeply around the entire perimeter, leaving traces of retouching on the edge. The shapes of the two blade edges symmetrically meet around the central axis, forming a relatively straight edge on one side when viewed from the perspective of the cutting line that bisects the two faces of the stone tool.

주먹도끼(handaxe) E89N62-1

발견시기 2006년 상세크기 212 x 125 x 82mm / 1.685g

규암제 주먹도끼이다. 석재의 돌결은 고운 편이며, 황갈색의 색조를 띠고 있다. 대형 박편을 이용하여 제작하였으며, 전체적인 형태는 반달형이다. 등면의 끝 쪽으로 3~4회 타격을 통하여 날을 조성하였고, 등면의 아래쪽에는 배면에서 등면 방향으로 3~5회 타격을 통하여 반대쪽 날을 조성하였다. 박리면과 날은 막 떼어낸 것처럼 뚜렷하게 남아있다. 자연면은 등면에만 일부 남아서 전체 석기에서 1/6정도 남아있는 상태이다.

This stone tool is made of quartzite. The stone's surface is finely textured and has a yellow-brown color tone. Shaped from a large flake, it has an overall crescent shape. The cutting edge was created by striking the edges 3-4 times on the dorsal side and shaping the opposite side by striking 3-5 times from the ventral side to the dorsal side. The debitage surfaces and blades remain clearly distinct, as if freshly detached. The natural surface is partially preserved on the dorsal side, accounting for about 1/6 of the entire stone tool.

주먹도끼(handaxe) E89N65

발견시기 2006년 상세크기 180 x 97 x 67mm / 890g

응회암제 주먹도끼이다. 석재의 표면은 많이 풍화되어 비교적 무른 상태이며, 회녹색의 색채를 띠고 있다. 석기는 대형 박편을 이용하여 제작하였다. 등면의 왼쪽과 아래쪽으로 둘러서 2~4회 타격을 가하였으며, 배면의 경우 석기 전체를 돌려가며 10~13회의 타격을 가하여 주먹도끼의 형태로 제작하였다. 배면은 조사 작업에 의해 지름 약 6㎝ 정도의 원형으로 긁힌 상황이다.

This stone tool is made of tuff. The stone surface is highly weathered and relatively soft, displaying a bluish-green color. The stone tool was crafted using a large flake. On the dorsal side, it was struck 2-4 times around the left and lower edges. On the ventral side, the hand axe shape was created through 10-13 strikes while rotating the entire stone. The ventral side shows evidence of circular abrasion, approximately 6 cm in diameter, resulting from the excavation process.

주먹도끼(handaxe) E89N65 - II

발견시기 2006년 상세크기 155 x 83 x 52mm / 632g

규암제 주먹도끼이다. 돌결은 약간 거친 편이며, 회갈색의 색조를 띠고 있다. 자연면이 전체 석기의 1/3정도 차지하고 있으며, 등면은 2개의 박리면을 제외한 부분, 배면은 끝 쪽과 중앙 일부에서 결에 의해 쪼개진 면이 확인된다. 원석에서 떨어진 박편을 이용하여 제작한 것으로 보이며, 배면의 끝을 1~2회, 타격면의 오른쪽으로 3~4회의 타격을 가하여 주먹도끼의 형태를 형성한 것으로 보인다.

The stone tool is made of quartzite pebble. The stone surface is somewhat rough, displaying a grayish-brown color. The cortex of pebble constitutes about one-third of the entire stone tool. The dorsal side has sections excluding two debitage surfaces, and the ventral side shows evidence of splitting near the tip and in the central portion. It appears to have been crafted using a detached core fragment, with 1-2 strikes at the end of the ventral side and 3-4 strikes to the right on the striking platform, forming the shape of a hand axe.

가로날도끼(Cleaver) E89N85

발견시기 2006년 상세크기 173 x 116 x 59mm / 965g

규암제 가로날도끼이다. 돌결은 약간 거친 편이며, 석재의 색조는 밝은 갈색을 띠고 있다. 자연면은 약 1/6정도 남아있고, 자연면은 갈색이다. 대형박편을 이용하여 석기를 제작하였는데, 배면의 오른쪽 측면을 이용하여 가로날을 조성하였고, 배면의 끝과 등면의 타격면을 가공하여 가로날도끼의 형태로 제작하였다. 배면에서 6개의 박리면과 등면에서 6개의 박리면이 관찰된다.

This stone tool is made of quartzite pebble. The stone surface is somewhat rough, and the stone's color is a light brown. The cortex is about 1/6 of the tool and appears brown. Crafted using a large flake, the stone tool was made by shaping the lateral edge using the right side of the ventral surface and refining the tip of the ventral side and the striking platform of the dorsal side to create the shape of a cleaver. There are six debitage surfaces on the ventral side and six on the dorsal side.